|

|

|

|

||

| ソニーを築いた3人 | |||||

| 盛田昭夫 (1921-1999) |

井深大 (1908-1997) |

岩間和夫 (1919-1982) |

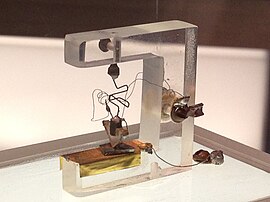

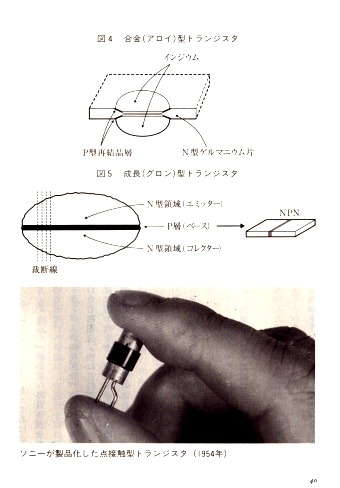

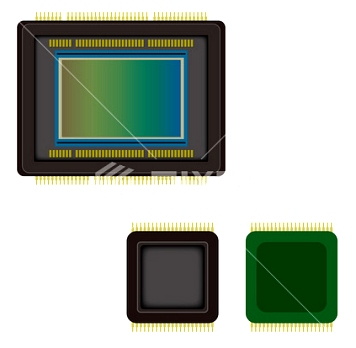

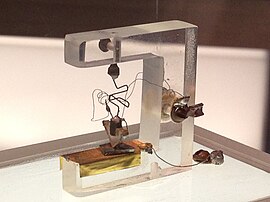

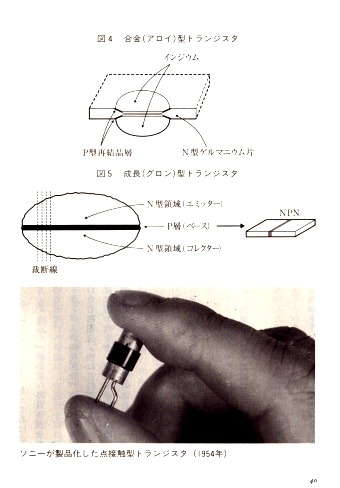

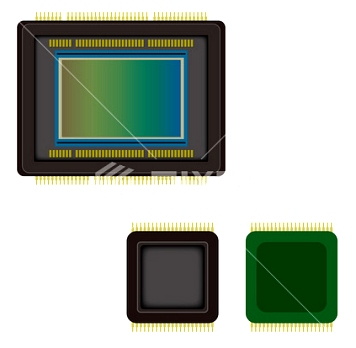

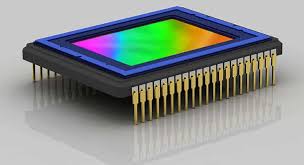

ベル研究所製のトランジスター | ソニーの初期のトランジスター 1954年 | CCDイメージセンサー |

美しきもの見し人は

岩間和夫の業績

|

|

|

|

||

| ソニーを築いた3人 | |||||

| 盛田昭夫 (1921-1999) |

井深大 (1908-1997) |

岩間和夫 (1919-1982) |

ベル研究所製のトランジスター | ソニーの初期のトランジスター 1954年 | CCDイメージセンサー |

2019年、日本の半導体業界で、販売額1兆円を超え、長らく首位争いをしていたキオクシア(東芝メモリー)を抜いて首位に立ったのはソニーだった。

ソニーは世界の半導体企業の中でも20位入りを果たし、その後、コンピューターのメモリーや産業用など、市況に因って左右されるメモリー中心の半導体業界を尻目に着々と売り上げを伸ばし、2026年の半導体の売り上げ予想が1.6兆円と成長が加速されています。

その原動力となっているのが、圧倒的な技術力と性能とで世界シェア50%を超えているイメージセンサーです。

私事になりますが、1990年代前半、フランスで南欧市場向けに、コンピュータ関連や半導体メモリー等、業務、産業用の商品を扱っていました。

当時扱っていた半導体は主に64~264KBの S-RAM(Static Random Access Momory) ですが、競合他社と比べて、なんの特色も無い商品ですから、性能や信頼性、製造コスト等とは関係なく、価格を支配するのは市況のみ ; 即ち、顧客との商談は、3か月先以降の数量を確認するだけ、注文書には値段の欄は空白で、最終的な値段は ”納入時の市場価格” という恐るべき商習慣がまかり通っている業界でありました。

半導体とは、最新の量子理論に基づいて設計され、その時点での最新の、最も洗練された製造装置で造られます。

月産100万個のメモリーの生産には1000億円もの費用が投入され、しかも3年毎に4倍増するメモリーへの投資のために全ての製造装置を廃棄し、さらにより高精細の製造装置への投資資金を確保するために、莫大な損失が発生しようと、ともかく、製造ラインを維持して、投資した1000億円を回収し、次世代メモリー投資資金を確保しなければならないのが半導体業界なのです。

市況が悪化した最悪の時期には1億円の販売に対して6000万円の損失を計上するという事態も発生しました。

製造する方も、売る方も、そして買う方にとっても、値段は市場任せ、誰も何のコントロールも出来ないという、野蛮と形容するしかない半導体業界の渦中で悪夢のような4年間を味わった身としては、その30年後に、ソニーが汎用メモリーではなく、独自の技術で開発し、世界を主導するイメージセンサーの分野で半導体業界の首位に立ったという事実を深い感慨をもって受け止めたのでした。

冒頭左の写真はソニーを率いた経営者たちの写真です。

井深大、盛田昭夫は一般の方でもご存じと思いますが、二人に次いで社長となった岩間和夫について知る人は少ないでしょう。

戦後発足したソニーを、今日世界有数の企業へと育てた井深大と盛田昭夫の存在はもちろんですが、ソニーのみならず、今日の世界の在り様と、人々の生活スタイルを大きく変える原動力となった、トランジスターとCCDイメージセンサーの開発と商品化とを率いた岩間和夫の業績に改めて感嘆せずにはいられません。

今回は、その概要を紹介する次第です。

岩間和夫の経歴

東京帝国大学の地球物理学部で学んだ岩間は当初東京大学地震研究所の研究員として学者の道を歩んでいた。

その岩間が1946年、創業間もないソニーに転身したのは、盛田と同郷で幼馴染であったが、将来への進路を模索していたソニーが広範な分野の人材を求めていたからに他ならない。

その岩間に将来への道を決定づける機会が訪れたのは、トランジスターの開発プロジェクトだった。

1947年、アメリカのベル研究所にて世界初のトランジスターが発明された。

高純度のゲルマニウム基盤に2本の針を立て、一方に電流を流すと、他方に、より大きな電流が流れる現象が確認され、この現象が固体素子による増幅作用に使えると、翌年8月に公式に発表された。

この功績により、発明者のジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテン、ウィリアム・ショックレーの3人は1956年のノーベル物理学賞を受賞した。

その後、ベル研究所ではより高性能のトランジスターの開発を進めていたが、あくまでも研究所であり、メーカーではない為、開発した技術の特許を有償で公開することにした。

1952年、当時、主力製品であったテープレコーダーの販路拡大のためにアメリカを訪れていた井深は、ベル研究所の親会社であるWE社 (ウェスターン・エレクトリック社) がトランジスターの特許公開セミナーを2万5000ドルで行うという情報を入手した。

この金額(当時のレートで900万円)は当時のソニーの年間の利益額に相当するものだったが、真空管に代わる固体増幅素子の将来性に期待した井深は、セミナーへの参加を決定した。

が、当時の日本では25,000ドルの特許料の支払いには政府の許可が必要であり、通産省では、何処の馬の骨か分からない東京通信工業(ソニーとなる前の社名)の様な弱小企業が貴重な外貨を使って最新の技術を導入するなど認められないと、相手にもされなかった。

が、ソニーは別途WE社と連絡を取り続け、翌年、渡米した盛田が、政府の許可が下りればという条件付きでセミナーへの参加を認められた。

翌1954年2月、通産省の担当者が代わり、ソニーの特許導入が正式に認められた。

岩間レポート

|

|

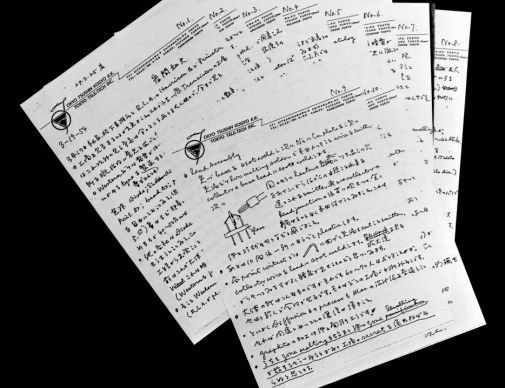

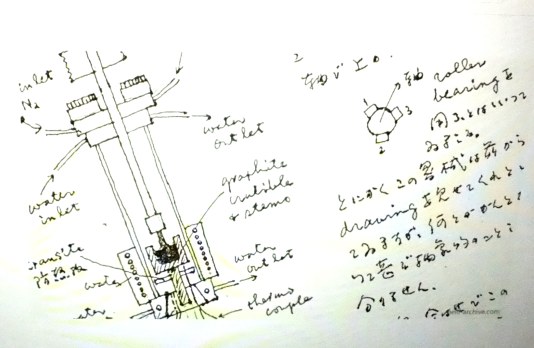

| 岩間が毎晩作成し日本へ送ったレポート | この図は高純度ゲルマニウム結晶の引き上げ法製造装置 |

WE社と正式の特許導入契約を結んだソニーではトランジスター研究チームを結成すると同時に、責任者をベル研究所に派遣することになった。

名乗りを挙げたのは、当時主力のテープレコーダーの製造部長だった岩間和夫だった。

ベル研究所では製造にかかわるあらゆる情報を教えてくれ、研究所や製造設備を案内してくれたが、しかし、写真を撮ることも、メモを作成することも許されなかった。

岩間は、1954年1月から4月までの3か月間、連日工場で説明され、見せられた全てを、ホテルに帰ってから整理し、256ページに及ぶ詳細なレポートを連日、日本で待ち構える研究チームに送った。

上の写真がそうしたレポートに一部だが、初めて見る、トランジスター製造に関わる専門的な内容を理解し、把握し、脳裏に叩き込んで連日日本に送ったレポートは、”岩間レポート”としてソニーでは伝説的な存在となっている。

その内容がどれ程正確であったかは、岩間が帰国した時には、日本の研究チームがベル研究所が最初に開発したが、実物としては使い物にならない点接触型に加えて、高周波特性の優れた、成長型トランジスターの試作に成功していた。

こうして製造したトランジスターを使って1954年7月にラジオの試作に成功し、1955年8月に発売したTR-55 が世界的なヒット商品となり、トランジスターのソニーとしてその後の成長の原点となった。

ソニーの成功を見た他社も、一斉に追随し、トランジスのみならず、小型化されたラジオ用に、抵抗、コンデンサー、スイッチ等々、全ての電子部品の小型化が多くの専門メーカーによって怒涛のように進められ、日本がエレクトロニクスの分野で世界を席巻する契機となったのです。

実はアメリカのトランジスター発明の情報をいち早く入手したのは、GHQを通じて、当時の通産省の技術者たちだった。

入手した情報をもとに、トランジスターを試作してみたが、どうしても成功には至らなかった。

当時の日本で入手出来たゲルマニウムは純度が低過ぎて、トランジスターの材料に使えるような水準には到底及ばなかったためだ。

アメリカではレーダー用の材料として99.9999999%もの超高純度のシリコンやゲルマニウムの生成に成功していたためだ。

結局、通産省研究所ではアメリカ製のダイオードを分解して、使われている高純度のゲルマニウムを転用して試作し、ようやく発振に成功し、1951年10月に点接触型トランジスターを完成した。

ソニーが試作に成功したのは、岩間がレポートで送ったような超高純度のゲルマニウム結晶が製造出来る引き上げ法装置の正確な情報を把握し、日本に知らせることが出来たからであった。

日本で最初のトランジスターの試作に成功したのは実はソニーではなく、神戸工業であった。

真空管では高い技術力を持つ神戸工業の技術者も岩間と同じくベル研究所を訪れ、製造技術を学んだが、シリコンやゲルマニウムの精製技術を確立するに至らず、結局GEから導入した技術を採用してトランジスター製造を行い、1954年1月にラジオの試作品を完成させた。

ソニーがシリコンとゲルマニウムの高純度結晶を製造できたのは、岩間レポートの詳細な技術情報があったからだが、しかし岩間がソニーに入社する前に東大の地震研究所での経験が重要であったと考えられる ;

岩間は日本中の全ての火山を訪れ、火山活動やマグマを観察していた経験が、前述の引き上げ法によるシリコンやゲルマニウムの精製技術の本質を深く理解出来たに違いありません。

地下から高温高圧のマグマが上昇し、噴火や地震に至る仕組みを応用したのが、引き上げ法の結晶成長技術に他ならないからです。

その知識がない神戸工業の技術者には、引き上げ法の説明を聞いたところで、トランジスター用の高純度結晶製造の本質に迫ることが出来ず、自力で高純度の材料の製造が出来なかったのだと、考えられます。

その他の日本の電機メーカーも同様に、全て、GE,RCA等、アメリカのメーカーから技術指導を受けて製造を行い、製造したトランジスター一点ごとに特許料を払うという方法で生産を行っていたのが実情だった。

ソニーは基本特許料こそ払ったが、トランジスター製造にかかわる、素材、製造装置等、全てを自前で開発し、その後も急速に発展したトランジスター技術革新を先行し、エレクトロニクスの最先端を走り続けることが出来た。

実はソニーが トランジスター技術の導入を決断した際、ベル研究所側から、一体トランジスターを何に使うのかと尋ねられ、ラジオに使うつもりだと答えた時に、それは無理だ、止めた方がよいと忠告された。

当時のトランジスターの周波数特性は10KHzと極めて狭く、ベル研究所ではせいぜい補聴器用にしか応用出来ないと、その将来性を全く評価していなかったのだ。

海のものとも山のものとも分からないトランジスターをラジオ用に使おうと判断した井深の直感は蛮勇と言えば蛮勇には違いないが、しかしその直感こそは、その後の世界のエレクトロニクス発展に結びついたものだった。

ベル研究所に、補聴器にしか使えないといわれたトランジスターの性能を飛躍的に改良し、その後のFM放送、さらにはテレビやVTRの様なメガヘルツ領域の高周波数帯域を扱う素子へと改良を続けられたのは、実は外部から優秀な頭脳を次々と招聘して戦力とする方針を貫いたからに他ならない ; 前述の通産省の研究員でトランジスターの試作を試みた鳩山道夫や菊池誠は後にソニーの中央研究所長として活躍した。

日本で最初にトランジスターを開発した神戸工業からも江崎玲於奈が1956年にソニーの研究員として迎えられた。

江崎が不良品のトランジスターの解析中に発見された、電圧を上げると電流値が低くなる、負性抵抗の現象は、量子力学の世界で20世紀初頭から予言されていたトンネル効果が固体の中で出現したものとして1973年のノーベル物理学賞を受賞した。

実はトンネル効果というのは宇宙の森羅万象の本質的な現象ではないかと考えられている ;

例えば我々の宇宙も、およそ140億年前、真空の揺らぎから、トンネル効果でグレープフルーツ程の大きさの宇宙が生まれ、その後インフレーションとビッグバンとで瞬時にして100億光年を超える大きさに拡大し、現在もその拡張は続いている、という説もその一例。

かくして、ソニーは ”トランジスターのソニー” として、次々と新しい商品分野を開拓して、大きく発展したのだが、実はトランジスターメーカーとしては、世界では20位以下、日本でも10位にも入らない程の規模だった。

というのは、開発、生産されるトランジスター等半導体製品はソニー独自の商品に向けられる自家用が大半で外販しなかったためだ。

アナログからデジタルへの変換

別途CDプレーヤーの開発のエピソードで述べたように、世の中のデジタル化への変化を惹き起こしたのは、ソニーとフィリップスとによるコンパクトディスクの開発という、オーディオのデジタル化が引き金となった。

このデジタル化が引き起こした、大きな変動の一つとして、日本の電機メーカーの大衰退が挙げられる。

1980年代末、日本の半導体メーカーは一時は世界の70%近いシェアを占めるほどの勢いだった。

が、日本メーカーの余りの強さに脅威を感じたアメリカのメーカーは政府と一体になり日米半導体協定を押しつけて日本メーカーの抑え込みを図り、結果として、日本メーカーの力を削ぐことに成功した。

さらに、世の中のデジタル化の急速な発展は、それまでのアナログ中心の商品群で圧倒的な力を持った日本の電機業界を奈落の底に突き落とす結果となった ; 即ち、世の中の商品群がデジタル技術のテレビ、スマートフォン等々へと急速に変換され、こうした分野で世界の規格や開発力に遅れを取った日本の電機メーカーが次々と撤退を余儀なくされたり、消滅したりして、2000年代に入ってから、凋落の道を辿る一方だった。

冒頭に述べたように、現在世界の半導体ビジネスで、日本のメーカーでは東芝系のキオクシアとエルピーダメモリーとがようやく20位前後を行き来しているだけ。

2020年のデジタル競争力のランキングでは、アジアの国では 2位 シンガポール、5位 香港、 8位 韓国、 11位 台湾、 日本は 27位と、一体如何なる観点からこのような結果が出たのかは不明だが、ともあれ日本が凋落の道を辿っていることだけは厳然たる事実であることに間違いない。

ただ一人、ソニーだけが、半導体の分野で、2019年に20位に入り、その後は毎年販売が二桁増を続けて着々と順位を上げ続けている。

その主力の商品は、デジタル商品用の汎用半導体メモリーや、CPU等ではなくイメージセンサーという、独自の分野なのだ。

岩間和夫、再び !!!!!

|

|

| イメージセンサー | |

|

||

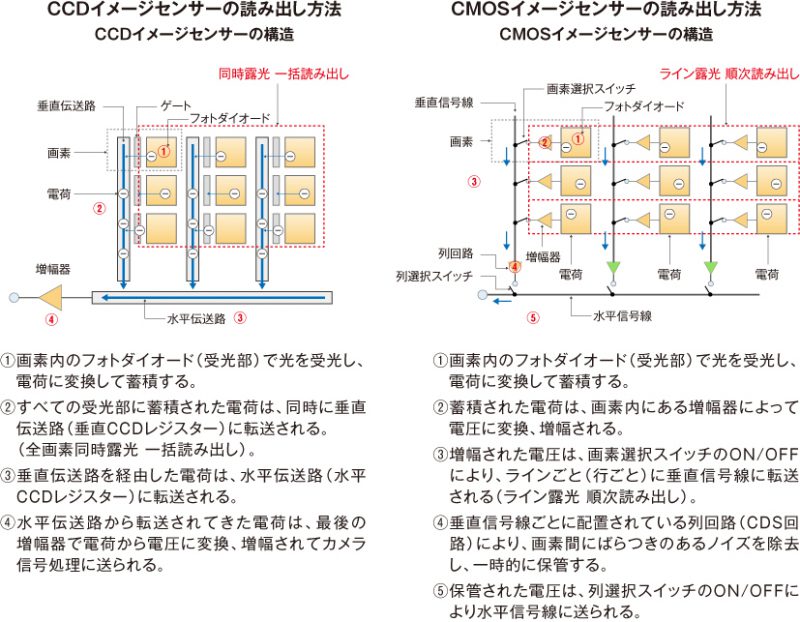

| CCD(Charge Coupled Device) 電荷移送素子 |

C-Mos (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 相補性金属酸化膜 半導体 |

|

1969年末、再びベル研究所にて電子の眼と呼ばれる半導体のCCDが開発された。

当時ソニー・アメリカの社長として、世界で最大のアメリカ市場での販売網の整備や、サン・ディエゴのTV工場の建設等々多忙の日々の中で、かつてトランジスター技術を学んだベル研究所を再び訪れて、開発中のCCDを見せられた。

1973年、ソニーの副社長、兼中央研究所長として帰任した岩間は、CCDの商品化を目指しての本格的な開発に着手した。

当時のソニーは社員が2万人を超えたばかりの企業で、御殿山にある本社にはマーケティング、広告宣伝、デザイン、法務、開発等々の多くの部門が狭いオフィスにすし詰めで働いていたため、関連のない部門間でも個人的な交流があり、様々な情報が入って来た。

そこで顔見知りとなった半導体開発技術者たちは、CCD開発の方針に、”絶対出来るわけはない”、と異口同音に否定的だったことを、現在でも鮮明に覚えている。

だが、光技術の将来性を強く確信していた岩間は、”光ディスクとCCDの様な光の技術がソニーの将来が決まる、ソニーは当時、カラーフィルムで世界市場を席巻していた ”KODAK" ”のような企業になるとの確信を抱いていた。

1976年に社長に就任してからはCCD開発に全力を投入し、1980年までの開発投資額は200億円、その後、工場、生産ライン建設を含む投資金額は、最終的に800億円という膨大な金額となった。

開発を決断した1970年代初頭、売り上げが1000億円にも達していなかった時代のソニーにとってはまさに社運をかけた決断だった。

CCDの開発は、しかし技術者たちが、”出来るわけがない”、と断言した通り、困難を極めた。

相手はナノメーターサイズの光であり、超高純度のシリコン基盤を使っても、入ってくる光にしてみれば、無数の結晶の転移や欠陥、傷、微細な埃等々の影響で、数限りないノイズに覆いつくされてしまう。

現在でこそ、半導体の回路の微細な線の幅が2ナノメーターという極限の水準を実現出来ているが、それを半世紀以上昔の技術水準の時代に目指したことになり、開発は来る日も来る日も,如何にして結晶欠陥や埃を極限まで減らすかという果てしない苦難の連続だった。

開発当初の8画素から始まり、次に 2,000, 8,000、70,000, そして1978年2月に、12万画素と、何とか実用水順に達し、3枚のチップを使うカラーカメラの試作に漕ぎ着けた。

一般に、新しい半導体素子を開発する場合は、歩留まりが20%を超えてようやく量産化に入り、作りながら歩留まりを上げるというのが手順だ。

だが、CCD の開発では到底歩留まり云々と言えるような水準には達せず、関係者は、自虐的に出現率と称していた ; 何しろ数百個試作してようやく1個の良品が得られるという状況だった。

当時、ANA(全日空)がフライトの離着陸時にカメラで映像を映し出すというサービスを開始するためにソニーにカメラを注文したのだが、13機分、26台のカメラに使う良品のCCDの生産に何と1年かかったというエピソードがある。

ともあれ、試行錯誤を重ねること10年、1983年に、CCDは開発部門から九州の国分工場へ移管され、ようやく量産化への道を歩み出すことが出来た。

1985年には25万素子のCCDを搭載した超小型の8mmビデオカメラ、CCD-V8が発売された。

が、この時、岩間和夫はその完成品を見ることは出来なかった。

工場での量産化の道を決断した1982年8月に結腸癌でこの世を去っていた。

C-MOSイメージセンサーヘの切り替え

社運を賭けたCCDへ巨大な開発投資と10年余の苦闘の果てに成功したソニーは20世紀末から隆盛を迎えたデジタルの時代にCDとCCDという中核技術で大きく発展を遂げ、岩間が当初目指した[KODAK] になるという目標は、申し分ないまでに果たされた : 何しろ旧来のフィルムを使うカメラは市場から姿を消し、フィルムの世界で世界の覇者であった KODAK は成す術もなく市場を奪われ、2012年に倒産してしまった。

CCDというデジタルカメラの中核技術を持つソニーは、それまで世界のカメラ市場を席巻していた ニコンとキャノンをも追い抜いて、デジタル一眼レフの分野でも首位の座に立つという快進撃を果たした。

圧倒的な技術力でイメージセンサー市場を席巻して来たソニーであり、累計生産数が7億枚に達していたCCDであったが、2006年、ソニーはイメージセンサーの主力をCCDからC-MOS型に切り替えると発表して、大きな波紋を引き起こした。

C-MOSセンサーとはCCDとの比較図で示したように、光を蓄積し、伝送する方法が多少CCDとは異なる ;相補性云々と、難しい名称がつけられているが、要するに P型とN 型のトランジスターを組み合わせたFET 型の半導体で、一般的な半導体メモリーの製造ラインを転用して製造できるのが特長です。

C-MOS型の半導体は1960年代央にアメリカにて考案され、低消費電力と高耐ノイズ性とが特長で、次第に半導体の主流となりました。

これをイメージセンサー用に使用した場合、画像や発色の均一性に問題があり、ソニーは、CCDを選択したわけです。

当初画質等に問題があったC-MOSセンサーも、しかしその後の半導体技術の中心的な存在となり、絶えざる改良により、CCDに劣らない画質が得られるとともに、本来の低消費電力と高耐ノイズ性と、汎用の半導体製造装置と技術をそのまま応用して低コストで製造できるという特長から、2000年代初頭から、後発メーカーがC-MOSイメージセンサーで追い上げてくるという状況になっていました。

こうした状況下で、ソニーがC-MOSに切り替えるという発表が大きな反響を呼んだのは当然でしょう。

とりわけ、社内の CCDの技術、設計、製造部門での動揺と反発が如何ほどのものであったかは推して知るべし。

しかし、C-MOSの技術は、ソニーにも長年の半導体生産の経験で十二分に蓄積されており、後発ながら下記の表に見るように、短期間でCCDからの転換を乗り切り、イメージセンサー分野での首位の地位をさらに強化させる決断であったと言えるでしょう ;

CCD生産 CMOSセンサー 半導体レーザー 2008年 1200万個 500万個 3000万個 2012年 4000万個 1200万個 3500万個 ソニーのC-MOSセンサーの特長

CCDからC-MOSセンサーへと最後発メーカーとして参入しながら僅かの期間で圧倒的なシェアを確保出来たのは、他社に無い二つの独自の技術を開発できたからに他なりません ;

1. 裏面照射方式

その一つが、新たに考案された裏面照射型構造のセンサーです。

従来のセンサーは受光面の下に何層もの回路の配線層があり、入射した光は、フォトダイオードに達するまでにこれらの層で遮られ、受光効率が大きく損なわれていました。

ソニーはこの構造を見直し、入射した光をまずフォトダイオードで受け、それから光を処理する回路層に導く方式に変更しました。

逆転の発想で、誰でも考えそうなものですが、これには途方もなく困難な課題を解決する作業が必要でした ;

裏面照射型は一つの工程で一気に製造は不可能で、受光層と、光を処理する回路層とを別途製造して、二つを繋ぎ合わせるという工程が不可欠です。

例えば、2000万画素のフォトダイオードからは最低でも2000万本の配線が出ていますから、小指の爪の先程の大きさの、回路から伸びている2000万本の端子に別途製造した処理回路とをぴたりと接続する工程が必要となります。

と、想像を絶する工程を完璧に実現しなければなりませんが、ソニーはそれを1年余りかけて完成させた。

CCDの工程でも、指の爪の先ほどの面積に敷き詰められた2000万もの受光素子の一つ一つにレンズをつけて、受光効率を大幅に向上させるという技術を実現させた実績がありますから、超精細加工技術の蓄積の賜物と言えましょう。

2.積層型センサー

従来型のイメージセンサーは全ての回路を一体型で製造する。

イメージセンサーの周囲に信号処理回路が形成されるので、ウェハー上に出来るセンサーの数が目減りし、コスト高となる。積層型は受光部、配線層、信号処理回路を別々に

製造して後に繋ぎ合わせる。工程は複雑で、技術的

に困難だが、多彩な回路を組み込むことが出来る

裏面照射型技術の発展形として考案されたのが積層型の構造です ;

イメージセンサーは光を受けるとともに、それをデジタル信号に変換し、さらに一般に画像エンジンと呼ばれる信号を処理して最適な画像を再現する回路が必要となります。

積層型の利点は、イメージセンサーに必要な様々な回路を、別途造りこんで受光部に付け加え、多様な用途への対応が可能になったことです。

例えばスマートフォン用のカメラのオートフォーカス、画質の自動修正等々、用途に応じた多様な機能を持つセンサーで、これを使うメーカーが新たな回路を検討、設計し、付け加える必要がありません。

ソニーのセンサーであれば、必要とする機器に組み込むだけで、簡単に最新モデルが出せるわけです。

以上、二つの画期的な構造を実現したことで、ソニーのイメージセンサーは ;

人間の目には真っ暗闇の0.005ルクスの条件下でも物の形だけではなく色までも識別可能な超高感度、

1億画素を超える集積度の超高精細画像等が開発され、車の自動運転、多様な用途のドローン、産業用、家庭用等の多彩な用途のロボット、監視カメラ、手術用高精細カメラ、等々、あらゆる要請に応えることの可能な品揃いが実現された。

即ち、イメージセンサーは、単なる ”電子の眼” に止まらず、急速に変化し発展する世界の広範な分野に置ける中核を担う技術としての存在感がますます広がっているといっても過言ではありません。

こうした多彩な用途を担うイメージセンサーは、何処のメーカーであれ同一規格の汎用メモリーとは異なり、夫々がカスタムメードですから、価格競争に翻弄されません。

2025年、ソニーのイメージセンサーの世界シェアは60%に達するとされ、この数年間、世界の半導体業界の20位以内で、毎年二桁の販売増を記録している快進撃は、今後も衰えることなく、当分続くと考えられます。

トランジスターのソニーの開発時から主導的な役割を果たし、さらに来たるべき ”光の時代” を確信してイメージセンサーの開発を強い信念を抱いて推し進めた、岩間和夫という、稀代の人材がいなかったなら、今日のソニーのみならず、世界の在り様がまるで違っていたであろうと思うのです。

現在、YOUTUBE 等で見ることのできる、世界のあらゆる光景の8Kカメラの、しかもドローンに積まれたカメラで、まさに次元の異なる、ヒマラヤ、マチュピチュ遺跡、ピラミッド、熱帯の海やジャングル等の映像、さらにハッブル望遠鏡、ジェイムス・ウェッブ望遠鏡が撮影した宇宙の写真等々、驚異の映像を、もし岩間和夫が生きていて見ることが出来たら !!!!!! と、感慨せずにはいられません。

岩間さん、貴方の信念が、今日の、このような世界の在り様をもたらしたのですよ !!!!!!