|

|

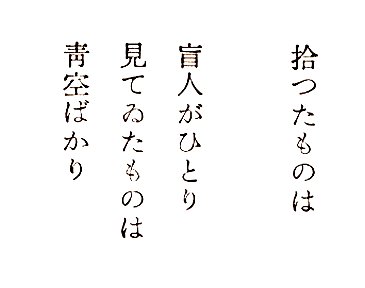

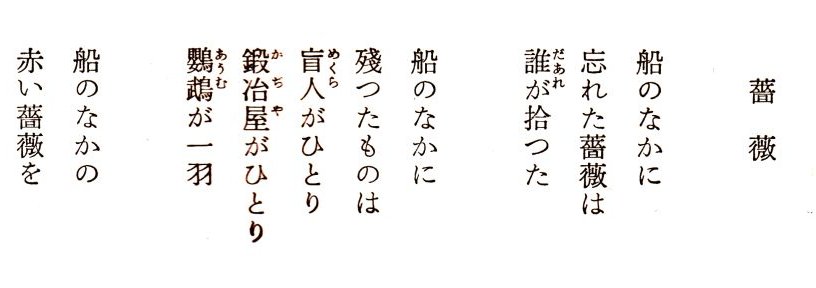

薔薇 西條八十

|

|

大正7年(1918年)7月の子供向けの雑誌、”赤い鳥” 創刊号に清水良雄の平凡な挿絵付きで ”忘れた薔薇” の題で掲載されたこの詩は童謡の歌詞として、作曲までされたらしい。

次の号に、 同じく西條八十による ”カナリア” が掲載された。

≪歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てましょか、背戸の小藪に埋けましょか、柳の鞭でぶちましょか≫・・・と残酷な歌詞が続いているのだが、これは、最終行の ≪象牙の舟に銀の櫂、月夜の海に浮かべれば 忘れた歌を思い出す≫ を導くための前置きに過ぎない。

美しい旋律のおかげで未だに童謡の名曲として受け継がれている。

一方、同じ童謡として作詞された”薔薇”の方は作曲こそされたらしいが、歌として聴いた記憶がない。

子供向けの童謡からは程遠いこの歌詞では、例え、モーツァルトが作曲したところで、歌にはなり得ないだろう。

当然のことながら、童謡としては顧みられなかったこの詩は、しかし、時代を問わず日本語の詩歌の歴史の中で長らく記憶される不朽の傑作といって差し支えない。

生活のために軍歌、流行り歌、と手あたり次第に雑詩を書きまくっていた西條八十が詩人としての自覚をもって温めていたテーマを、たまたま鈴木三重吉の依頼を受けて ”赤い鳥” 創刊号に満を持して掲載したものと考えられる。

当時の政府が主導する陳腐で低級な唱歌や説話に対抗して、作家の鈴木三重吉が子供の感性を育むための歌や物語を創作し広める、一大運動を宣言して発刊したのが 「赤い鳥」 だった。

これに賛同して寄稿したのは、芥川龍之介、有島武郎、泉鏡花、小川未明、北原白秋、高浜虚子、徳田秋声、菊池寛、西條八十、谷崎潤一郎、三木露風といった、錚々たる作家や詩人たちだった。

大正7年(1918)7月~昭和11年(1936)8月までの期間に刊行された 「赤い鳥」 199冊に掲載された童話や詩は児童文学の枠を超えて、日本文学史上に燦然と輝く傑作集となった。

ぼくがこの ”薔薇” に出会ったのは、”赤い鳥” ではなく、幼稚園の頃読んでいたフレーベル館の子供向けの絵本、 ”キンダーブック” だった。 そしてキンダーブックの童謡や物語の挿絵を担当していたのが、初山滋と武井武雄だった。

華麗にして流麗、繊細な線と華やかな色合いの初山滋と、幾何学的な構成や言葉のレトリックを駆使して、多彩な画面の効果を見せる武井武雄とは他の凡庸な画家たちを圧倒する、双璧と言える存在だった。

そして西條八十の ”薔薇” のような異様な作品の挿画を手掛けられるのは武井武雄しかいなかったはずだ。

筈だというのは、、この詩を覚えているのは、キンダーブックに掲載された武井武雄の挿画があってこそと思うのだが、当時のキンダーブックが残っているわけではなく、その後もう半世紀に渡って、武井武雄の作品集をくまなく探しても、この詩の挿画を見つけられないでいるからだ。

だが、空の高みから俯瞰して、旗や帆を翻す船の中に残された鮮やかな赤い薔薇とそれを見つめる盲人と鍛冶屋とマストに止まる鸚鵡の映像が鮮やかに蘇ってくるのだ。

ひょっとすると、この映像は幻にしか過ぎないのかもしれない。

武井武雄の絵には、およそ童画の世界からは隔絶した不気味な雰囲気があふれている。

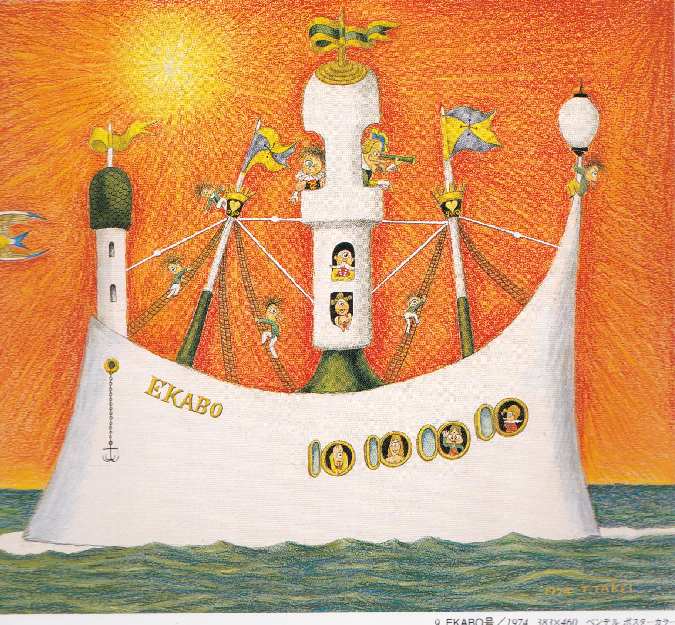

例えば下記の中央の絵の舟の名”EKABO”とは“お化け” のアナグラムであり、マストや船室の窓から覗いているのは一つ目や長い舌を垂らした化け物たちなのだ。

子供心に武井武雄の不気味な絵には些かの嫌悪感を感じてはいたのだが、同時にこれらの絵の色彩や構図、幻想的な雰囲気や、幾何学的な美しさは魅力でもあった。

武井武雄の絵には頻繁に帆掛け船の絵が登場するし、超現実的な西條八十の ”薔薇” の詩には武井武雄の挿絵しかありえないという思いが脳裏に刻み込んだ幻想なのかもしれない。

|

|

|

|

|

|

|

学生時代、フランス語の授業のテキストでジュール・シュペルヴィエル(Jules Supervielle : 1884 - 1960)のこの詩に出会った時、

突然、冒頭の西條八十の詩が鮮明に脳裏によみがえってきた。

l'ジュール・シュペルヴィエル ”預言” - 詩集 ”万有引力” より

| Prophétie | 預言 | |||||

| Un jour la Terre ne sera Qu'un aveugle espace qui tourne Confondant la nuit et le jour Sous le ciel immense des Andes Elle n'aura plus de montagnes, Même pas un petit ravin De toutes les maisons du monde Ne durera plus q'un balcon Et de l'humaine mappemonde Une tristesse sans plafond De feu l'Océan Atlantique Un petit goût salé dans l'air, Un poisson volant et magique Qui ne saura rien de la mer. D'un coupé de mil-neuf-cent-cinque (Les quatre roues et nul chemin !) Trois jeunne filles de l'epoque Restées à l'êtat de vapeur Regarderont par la portière Pensant que Paris n'est pas loin Et ne sentiront que l'odeur Du ciel qui vous prend à la gorge. A la place de la forêt Un chant d'oiseau s'élèvera Que nul ne pourra situer, Ni préférer, ni même entendre, Sauf Dieu qui, lui, l'écoutera Disant : ≪ C'est un chardonneret ≫ |

ある日 地球は 昼も夜もなく回転する 盲目の天体でしかなくなるだろう アンデス山脈の 広大な空の下からは 山々も、 小さなせせらぎさえも 姿を消すだろう 世界の全ての家に残るのは ただ一つのバルコンだけだろう 人間の地球全図に残されるのは 天井のない悲しみだけだろう 火に包まれた大西洋 に残るのは 風の中の塩辛い味と 海などすっかり忘れた 魔法のトビウオだけだろう 1905年型のクーペには (4つの車輪はあっても道がない!) 流行りの衣装に身を包んだ 三人の娘が気体と化して残り パリはもうすぐだわ、 と窓越しに 先を見ているだろう そして喉に沁みる空気の匂いしか 嗅げないでいるだろう 森の広場には 一羽の小鳥の歌が立ち昇るだろうが 何処とも指せず、うっとりと 聴き耳を立てる者もいないだろう 小鳥の歌声に : ああ ≪ひわ≫ だ とつぶやくのは 神だけだろう |

20世紀初頭に、こうした超現実的な詩や、ルネ・マグリット(René Magritte : 1898-1967) やポール・デルヴォー(Paul Delvaux : 1897-1994) の絵画作品が出現したのは、第一次大戦がもたらした先端技術による大量破壊と殺戮とが人類の未来を脅かす程の深刻な出来事として、受け取られたためではないだろうか。

当時の日本の作家や詩人や、画家たちの中にも、欧州での悲惨な大戦と、その後続出した超現実的な絵画や詩の影響を受けずには済まなかったであろう。