|

|

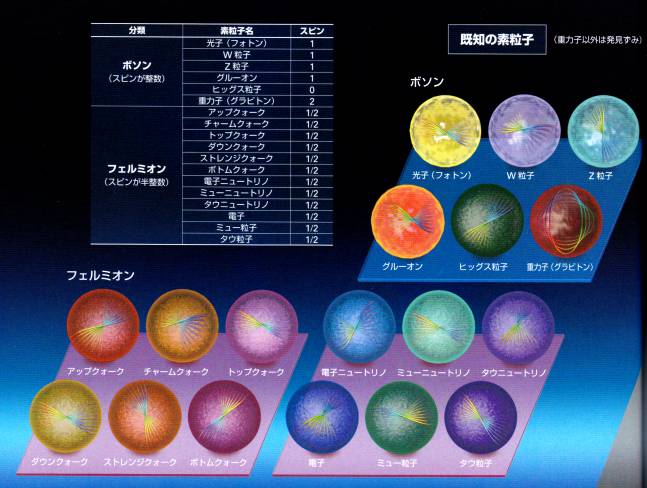

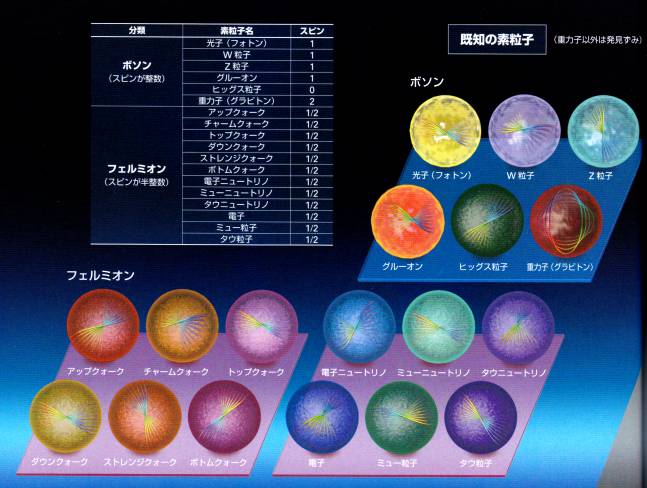

| 既知の素粒子 | スピンが異なる未発見の超対称性粒子 |

| ボソン(ボース粒子) : 質量を持たず力を伝える粒子 フェルミオン(フェルミ粒子) : 質量をもつ粒子 | |

超弦理論

II 超弦理論の発展

|

|

| 既知の素粒子 | スピンが異なる未発見の超対称性粒子 |

| ボソン(ボース粒子) : 質量を持たず力を伝える粒子 フェルミオン(フェルミ粒子) : 質量をもつ粒子 | |

|

|

|

|

20世紀は物理学、化学、医学等が目覚ましい発展を遂げ、こうした基礎的な学問の基盤に支えられて、あらゆる産業が起って、今日の豊かな生活が実現したと言える。

とりわけ物理学の分野では量子理論とアインシュタインの二つの相対性理論とが究極の物質の構造から宇宙の秩序の解明に至る ”万物の理論” を担う主役として大いなる期待を込めて研究されて来た。

冒頭の様々な図や表は物質の構造の根源的な素粒子の分類だが、実はいくら眺めていても理解するのが大変。

これは素人の感想だけではなく、専門の物理学者にとっても同様に、眺めるだけで頭が痛くなるらしい。

しかし、量子理論の本を読んでいると、これらの表や説明を何度も振り返ってみないと中々理解できない。

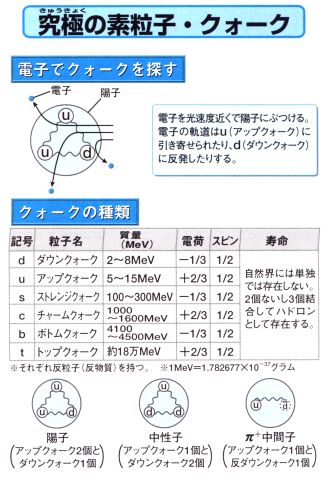

そもそも ”素” 粒子なのに何故こんなに様々な粒子が次から次へと果てしなく出てくるのかという疑問が起きる。

表にある基本的な17種の ”素” 粒子に加えて、鏡に映したような ”反” 粒子があり、さらに未発見の粒子が想定され、

クォークやその複合体も含めれば、この世には100近い ”素”粒子が存在するのだ。

万全と考えられていた量子理論による標準模型の根本であるところの ”素” 粒子が大きさの無い ”点” であるという原点に立っている限り、基本的な理論や計算が破綻してしまうという本質的な問題が量子論の標準模型が構築されつつあった、20世紀の早い時期から明らかになっていた。。

例えば ; 電子を”点”とすると電子の質量と電磁場のエネルギーとが計算上は無限大になってしまうという本質的な困難が生じる。

無限の質量がある電子が電流として流れることは有り得ないし、実際に電流が流れるのだが、計算上からは電流が流れないという、本質的な矛盾を抱えているというのが20世紀の物理学の主流であった量子理論なのだ。

その困難を、朝永振一郎、リチャード・ファインマン、ジュリアン・シュヴィンガー、フリーマン・タイソン等による、1965年にノーベル物理学賞を受賞した”繰り込み理論”によってとりあえず計算可能な手法が確立され、その後の精密な標準理論への発展が可能となった。

それでもなお。標準模型が様々な素粒子の存在や働きを巧みに説明し、預言し、それに基づいてヒッグス量子などを実験で実証できているのは、無数の物理学者たちの懸命な努力に因るものだ。

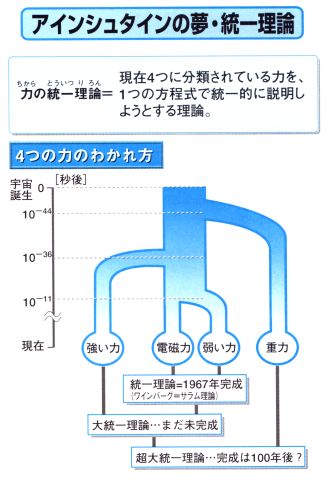

アインシュタインだけではなく、すべての物理学者が期待する、量子理論と重力理論とを結びつける超大統一理論は、しかしながら、全ての素粒子が大きさを持たない”点”であるとする標準模型に拠る限り、1967年のシェルダン・グラショウ、スティーヴン・ワインバーグとアブダス・サラムとによる”電磁力と弱い力(原子核の中で中性子がベータ崩壊を起こし電子と電子反ニュートリノを放出して陽子に変わる現象)との電弱統一理論”の完成後、一向に進展がなく、百年どころか永遠に実現しない事は今日明らかになっている。

ひも理論の発端

素粒子が大きさを持たない”点”ではなく、一定の大きさを持つという考えは、実は、ヴォルフガング・パウリ (1900 - 1958) 、ヴェルナー・ハイゼンベルク (1901 - 1976) 、ポール・ディラック (1902 - 1984) 、リチャード・ファインマン (1918 - 1988) 等の20世紀の量子力学を築いた理論物理学の巨人達も唱えていたことだった。

中間子の存在を予言した湯川秀樹も、ノーベル物理学賞受賞後は、同様に 素粒子が ”点” ではなく広がりを持つという観点から、”場の局所場理論”、”素領域理論” 等の研究に没頭したが、説得力のある理論の構築には至らなかった。

1968年、CERN ( 欧州原子核研究機構)にてポストドクターとして研究していたガブリエーレ・ヴェネツィアーノ (Gabriele Veneziano, 1942~) は、加速器の実験で得られたハドロン 【クォーク3個からなる陽子、中性子(バリオン)や2個のクォークからなる中間子(メソン)等の粒子】の散乱実験結果を検証していて、原子核内で強く相互作用する粒子の振る舞いが、200年も昔に レオンハルト・オイラー (Leonhard Euler、1707~1783) が純粋な数学の研究のために提唱した ”ベータ関数” で一挙に記述できることに気付いた。

しかしながら、それが何を意味するのかは、ヴェネツィアーノ本人も含め誰にも解明できなかった。

だが、2年後の1970年にシカゴ大学の南部陽一郎、ニールス・ボーア研究所のホルガー・ニールセン、スタンフォード大学のレナード・サスキンドが、それぞれ独自に、素粒子のモデルを10-15mの長さの一次元のひも(弦)が回転、振動しており、モード、エネルギーが異なる弦の運動がそれぞれ異なるハドロンとして観察されると考えれば核相互作用をオイラーの公式でうまく説明できる事を示した。

日本大学の後藤鉄男も独自に弦理論を提唱し、南部と後藤の理論が明快だったために、以後この二人の方法が弦理論の研究に使われるようになった。

ひもは充分小さければ点粒子の様に見え、従って標準理論による考察や無数の実験で得られた結果を上手く説明する。

素粒子論の標準模型では17種類ものそれぞれ異なるハドロン粒子として区別されるものが、一つのひもが弦楽器の弦の

ように振動、回転して、モードとエネルギーが異なる弦の運動から現れると説明された。

これにより以後ひも理論は弦理論 (String Theory) と呼ばれるようになった。

弦理論では、弦の状態は両端のある ”開いた弦” と、両端がくっついて輪になった ”閉じた弦” との二つの状態で表わされる :

|

|

| 光子 : 開いた弦 | 重力子 : 閉じた弦 |

アインシュタインの特殊相対性理論では光速で移動する物質の質量は無限大となる。

光速で移動できるものは光と重力子なので、この二つの粒子は質量がゼロでなければならない。

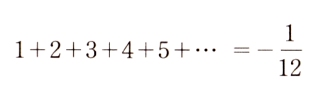

弦理論で光子のエネルギーと運動量とを計算するには、再びレオンハルト・オイラーの公式が登場する :

|

正の数を無限に足してゆくと答えが負になるとはどういうことなのかと驚くしかないが、ブルーバックス ”大栗先生の 超弦理論入門” の末尾に、中学校の数学と大学の数学とによる、二つの証明が出ている。

数学に関しては小学生の算数程度の理解力しか無いのでまるで理解できないのだが、ともあれオイラーの数式を使うと光子のエネルギーを計算することができる。

実は、重い原子核のエネルギー準位を表す数式がリーマ ン ( Bernhard Rieman : 1826 - 1866)の素数階段のステップを表すゼータ関数の零点の間隔と同じパターンになるいう事実が発見されて、150年来の難問であるリーマン予想を解決する大きな鍵として世界の数学界に旋風を巻き起こした。

と、何故か、素粒子や原子核の世界の秩序が、一見無関係な、しかも200年も昔の純粋数学によって予言されていたという驚くべき事実が明らかになっているのです。

光子は25次元空間で振動するひもである !!!!

上述のオイラーの公式を使って光子のエネルギーを計算してみると、光子のエネルギー、即ち質量がゼロになり、アインシュタインの特殊相対性理論を満足させるには、光子が25次元の空間で高速で振動しているひも(弦)でなければならないという事実が導かれる !!!

というニュースが流れたのはもう半世紀近く昔の事だが、未だに鮮明に思い起こされる。

25次元の空間で振動する "ひも " とは何のことか ???

と、華々しく登場した弦理論であったが、ボース粒子(ボソン : 光子や重力子等の質量を持たず、力を伝える粒子)しか扱えず、

フェルミオン(フェルミ粒子 : 電子や原子核内で陽子と中性子とを構成するクォーク等)の相互作用を説明することが出来なかった。

一方、物質は大きさを持たない ”点” であるとする量子理論の分野では、この頃台頭してきた量子色力学がクォークの閉じ込めの説明

や様々なハドロンの質量の計算等を上手く説明できる理論として成功を収め、標準理論として理論物理学の主流となり、弦理論は殆ど

忘れ去られてしまった。

最初にひも理論を提唱した南部陽一郎も、量子色力学や、超伝導理論、ヒッグス粒子等々、物理学の広範な分野の理論的な先駆者として

物理学界の ”魔術師、預言者” と呼ばれるほどの存在となったが、ひも理論からは遠ざかってしまった。

後に、その理由を、ひも理論の数学があまりにも難しくなってしまったから、と答えている。

事実、ひも理論には、11次元、25次元、32次元などの高次元の時空が出現し、南部陽一郎をもってしても手に負えないと言わしめたほどの

高度な数学を駆使して構築する学問なのだ。

超弦理論への発展 1971年

当初、質量を持たないボース粒子しか扱えなかった弦理論は、1971年になって米国のフェルミ国立研究所のピエール・ラモンが超空間で振動する弦を想定すると、弦理論に質量を持つフェルミ粒子を含めることが出来ると気づいた。

そのアイデアに基づき、カリフォルニア工科大学のジョン・シュワルツ ( 1941 ~)と、フランスからの留学生だったアンドレ・ヌヴォーとで超空間での弦の振動理論である超弦理論へと発展した。

さらに冒頭の表に示されるように、既知の粒子と回転対称性を持つ超対称性を持つ粒子が想定される。

超弦理論では弦が普通の座標の方向に振動するとボース粒子になり、グラスマン数セータと呼ばれる超空間座標の方向に振動するとフェルミ粒子になり、ボース粒子とフェルミ粒子の入れ替えが可能な超対称性が現れるような素粒子模型が成立するという。

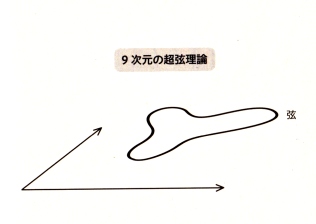

弦理論では光子は25次元空間で振動する弦と考えられるが、超弦理論では、グラスマン数での座標の振動があり、それを計算に入れると9次元という空間でのみ光子の質量がゼロになり、数学的矛盾が起きない。

と、まるで理解できないのでありますが、超空間で振動し、超対称性を持つために超弦理論と呼ばれる。

第一次超弦理論革命 1984年

標準理論とその基礎となる場の量子論とは、急速に発展してきた加速器による実験結果をうまく説明できたため、物理学の主流として最盛期にありました。

しかしながら、電磁力と弱い力を統一することはできたが、強い力を加えた大統一理論も未完成、さらに重力を加えた超大統一理論に至っては、それに挑戦した無数の試みが死屍累々の山を築くばかりで、どうにも手に負えないことが1970年代末には明らかになっていた。

というのは他の力と比べて重力があまりにも弱い力であるからだ。

重力の強さは、陽子間に働く力と比べると10-38、電磁力と比べる10 -36、と桁違いに小さなもので、こんなにも小さな力の重力が宇宙のすべてを支配しているのは何故か、量子力学の標準理論では全く説明ができない。

だが、超弦理論では、万物は10次元空間で振動する微細な弦で出来ていると考えられている。

開いた弦である重力子はどの次元にも自由に移動できる。 即ち、他の次元に漏れてしまっているから、3次元空間での重力が桁違いに弱く見えるのだというのが一つの考え。

しかしながら、当時の超弦理論は素粒子の標準模型論にとって代わる程の水準にはほど遠く、物理学の世界からは未熟な、あるいは無意味な代物としてほぼ忘れらえかけていたというのが実情だった。

数少ない弦理論研究者の一人、ジョン・シュワルツ (1941 ~) とフランスのコレージュ・ドゥ・フランスのジョエル・シェルク (Joël Scherk 1946 - 1980) は共同研究を続けながら、1974年に、弦理論で重力を扱えることを発見した。

ほぼ同じころ、北海道大学院生だった米谷民明 (1947 ~ ) も閉じた弦の性質を調べていて、それが重力を伝えることを発見した。

しかし米谷はこの発見の重大さに自信が持てず、統一理論につながるものとして発表するには至らなかった。

一方,シュワルツとシェルクとは直ちに弦理論が一般相対性理論を取り込むことができる、究極の理論へつながることを確信したのだった。

にもかかわらず、彼らの発見はさほど注目を集めるに至らなかった。

重力を取り込めなかったにせよ、当時台頭して来た場の量子理論による標準模型の華々しい成果の活躍の前に弦理論が物理学会の異端者扱いされていたためだった。

共同研究者のシェルクが糖尿病で夭折したのちも、シュワルツはその後研究に加わったケンブリッジ大学の若手研究家、マイケル・グリーン ( Michael Green, 1946 ~) と研究を続け、1984年、ついにそれまでの弦理論が抱えていた致命的な欠陥である、アノマリー(理論の矛盾)を解決するアイデアを発見した ;

” 電磁気力のゲージ原理を拡張した高次元の回転対称性が 32 次元の時に理論が矛盾なく成立する : 9次元空間の中のひもを考えて、32次元の回転対称性があればアノマリーの問題は解決される・・・・” 、と何のことか全く不可解なのですが、これが第一次超弦理論革命と呼ばれる転機だった。

この発見を契機に一気に物理学の潮流が超弦理論へと向かい始めた。

当時オクスフォード大学院で量子場理論、ゲージ理論、一般相対性理論を学んでいたブライアン・グリーンは述べている ; 年上の大学院生の間には、素粒子物理学にはあまり、あるいは全く将来がないという感じ方が広がっていた ・・・・

標準モデルの限界を乗り越えて重力を取り組むこと、さらにこの理論が頼る実験結果 ー 素粒子の質量、力価、力の相対的な強さをまとめる19個の、実験から分かるが理論的には理解されていない数字 ー を説明することは恐ろしい課題だった。

しかし6か月後にはムードは一変していた。

グリーンとシュワルツの成功は大学の一年生にも漏れ伝わってきて、物理学史上の重大な瞬間に立ち会っているという興奮が、それまで倦怠を吹き飛ばした。

1984年から1986年までの3年間は ”第一次超弦理論革命” と呼ばれている。

この3年間に世界中の物理学者の手で弦理論について1000編を超す研究論文が書かれた。

これらの研究によって、標準理論の多くの特徴 ”数十年にわたる研究で無数の物理学者による苦労の末に発見された特徴” が弦理論の壮大な構想だけから自然に出てくることが決定的に証明された。

弦理論はこれらの多くの特徴について、標準モデルよりはるかに完全で満足のゆく説明を提示する。

こうしたことから、弦理論は、究極の統一理論への期待を現実のものにしようとしている、と多くの物理学者が確信した。多くの理論物理学者によって認められた超弦理論ではあったが、それでもなお、解決すべき問題は多かった ;

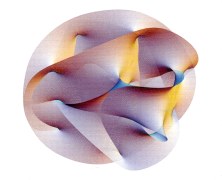

その一つが次元にまつわる問題 : 9次元空間で振動する弦から3次元の理論である標準模型を説明するためには六つの余剰次元を何とかしなければならない。 そこで登場するのが6次元のカラビ・ヤウ空間(多面体)だった。

この問題を解決したのはテキサス大学のフィリップ・カンデラス、カリフォルニア大学、サンタ・バーバラ校のゲリー・ホロウィッツ、プリンストン高等研究所のアンドリュー・ストロミンジャー、そしてプリンストン大学のエドワード・ウィッテン だった。

とりわけエドワード・ウィッテン (Edward Witten : 1951 ~) は数学界のノーベル賞と言われるフィールズ賞を受賞したほどの天才であり、この後の超弦理論発展の主導的な役割を演じる。

ウィッテンンがフィールズ賞を受賞したテーマ : 数学のジョーンズ多項式と物理学の場の理論の関係を扱った仕事 ;

サイバーグ=ウィッテン方程式 ;

物理学的には超対称性理論の厳密解、数学的には四次元のトポロジーの難解な計算を1000倍も易しくする方法 ;

クォークがなぜ単体では発見されないのか ?

クォークが何らかの仕組みで核子の中に閉じ込められている仕組みの理解を促進する四次元超対称性ゲージの厳密解を1994年にネイサン・サイバーグ (プリンストン高等研究所 Nathan Seibverg : 1956 ~ )と共に1994年に発見した。

と、難解極まりない内容ですが、超弦理論と量子論の標準模型、さらに物理学と数学とにまたがる様々な難問を解明する重要な仕事を成し遂げた、ということなのです。

カラビ・ヤウ空間 (Calabi-Yau Manifold)

ペンシルヴァニア大学のエウゲニオ・カラビが1950年代に数学的に存在を予想した6次元空間。

この予想は1978年にヤウ・シン・トゥン(丘成桐)によって証明されていた。

三次元空間の素粒子現象を説明する標準模型は、三世代のクォークや、三世代の電子とニュートリノ、その間に働く電磁気力・強い力・弱い力、さらに対称性を自発的に破るヒッグス粒子など、様々な要素の組み合わせでできている。

超弦理論によって決まる9次元の空間をカラビ・ヤウ空間を使って3次元にコンパクト化すると、これらの要因が自然に表れることが見出された。

無数の種類があるカラビ・ヤウ空間から特定のカラビ・ヤウ空間を使うと、標準模型では説明不可能だった三世代あるクォークの世代の数や、電磁気力の強さや電子の質量等も、カラビ・ヤウ空間の幾何学的性質で決まることが明らかになった。

その性質は、再び、レオンハルト・オイラーの ”オイラー数” と呼ばれるトポロジカルな数によって世代の数が導かれる。6次元のカラビ・ヤウ空間の二次元投影図

プリンストン超弦楽四重奏団 ( Princeton Super String Quartet ) : ヘテロティック弦理論 (Heterotick String Theory)

シュワルツとグリーンによる、弦理論の欠陥が32次元の回転対称軸の発見によって解決されると同時に、9次元の空間に織り込まれた6次元の空間の問題がカラビ・ヤウ空間の導入によってうまく説明されたが、さらに弦理論を推進する新たな発見があった。

それが9次元の超弦理論と25次元の弦理論とを調和させるヘテロティック弦理論だ。

この理論をまとめたのはプリンストン大学のデイヴィッド・グロス、ジェフリー・ハーヴェイ、エミール・マルチニックとライアン・ロームの4人で、弦楽四重奏団にあやかって、プリンストン超弦楽四重奏団と呼ばれた。 彼らの理論は ;

閉じた弦が空間を移動すると筒状の軌跡を描く。この弦が振動すると筒の上を波が伝わってゆく。この波には、弦の進行方向に向かって、筒を時計回りに進行するものと、反時計回りに回るものとの二種類がある。

この二つの波の振動が9次元と25次元との別々の空間で起きていると考えて、衝突せずに通り抜けてしまうとしても、数学的には何の矛盾も起きないことが証明された。25次元の弦理論と9次元の超弦理論とを調和させる

ヘテロティック弦理論の原理図

第二次超弦理論革命 1995年

|

|

|

| 5種類の超弦理論 | 全てを統合するM理論 | さらに11次元超重力への発展 |

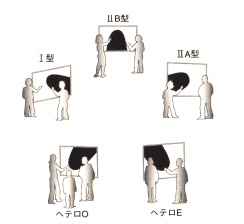

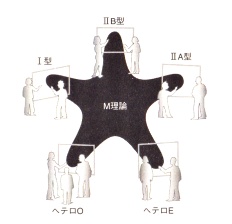

1985年の第一次超弦理論革命以後、世界の無数の物理学者が参入して大いに活況を呈してきた超弦理論だったが、研究が進むにつれ 5種類の超弦理論の存在が浮上してきた ;

I 型の超弦理論 「閉じた弦」 と 「 開いた弦」 の両方を含む IIA 型の超弦理論 「閉じた弦」 だけを含み、9次元空間でパリティを破れない IIB 型の超弦理論 「 閉じた弦 」 だけを含み9次元空間ではパリティを破る

ただし3次元にコンパクト化するとパリティを破れない二種類のヘテロティック弦理論 「 閉じた弦 」 の右巻きと左巻きが別の空間で振動する

(32次元の回転対称性を持つものと、例外群の対称性を持つものとの二種類

5つもの理論の存在は何らかの理論の矛盾を示唆するものだったが、検討の結果、5つの理論はいずれも正しいことが判明した。

しかし、理論の矛盾を探す過程で、ウィッテンは驚くべき事実を発見した : 5種類の理論は実は現れ方が異なる一つの理論の化身に過ぎなかった ;

* 9次元空間をコンパクト化して 「 8次元 + 1次元の円 」 とすると IIA 型と IIB 型の理論がつながる。

* 二種類のヘテロティック弦理論にも同様の関係が成り立つ。

* 十次元の超重力理論と十一次元の超重力理論の導入による超弦理論の統一。

超重力とは 「 超対称性のある重力 」 の意味であり 「 超対称性 とは ボソンとフェルミオンとを入れ替える対称性の事 」 だが、

重力理論と超弦理論とが空間のコンパクト化と力の強さを表す結合定数を大きくしてゆくと別の次元につながってしまうことが明らかになってきた。

すなわち、10次元の時空間の IIA 型の超弦理論が結合定数を大きくしてゆくと11次元の超重力理論になってしまう。

さらに、同様の観察を5種類の超弦理論全てについて試みた結果、それらがいずれも10次元の超重力理論と様々な局限で結びついていたことが明らかになり、「 相対性のウェブ 」 と呼ばれるようになり、のちに 「M 」 理論として超弦理論の主流になってきた。

M 理論の 「M 」 が何を意味するかは ; Mystery, Master, Mother, 等々様々な説があるが、後述する、弦から膜(Membrane)

それから 「Brane 」 へと変わった ”M” というのがもっともらしい。

以上が1995年、南カリフォルニア大学で行われた超弦理論の国際会議、「Strings '95」 において、その後の超弦理論研究の方向を一変させることになったエドワード・ウィッテンの講演の内容だった。

|

|

|

| 10次元空間の膜は9次元空間の弦になる。 この弦は IIA型の超弦理論の”閉じた弦”と同じ性質 | ||

グリーン、シュワルツとウィッテンの超弦理論の教科書が刊行された1987年に10次元の超重力理論に大きな突破口が開かれた。

ケンブリッジ大学のポール・タウンゼント達が10次元の超重力理論の中に二次元の拡がりを持つ膜があることを発見した。

これはブラックホール解の研究に基づく研究から生まれたものだ。

ブラックホールとはシュワルツシルトがアインシュタイン方程式の解として見つけたものだが、シュワルツシルトの考えた三次元空間からさらに高い次元で解く試みがなされ、その結果、質量が一点に集中したものだけではなく、弦のように1次元に拡がったもの、膜のように2次元に拡がったもの等、様々な解が現れた。

そして9次元の超弦理論の方程式では1次元に拡がる弦が、10次元の超重力理論では2次元に拡がる膜が解として現れた。

同じくロンドンのインペリアル大学のマイケル・ダフととCERNで研究していた稲見武夫達も10次元空間の超重力理論を、1次元の円を使って9次元空間にコンパクトした時に、二次元の膜もコンパクト化されて1次元の弦になり、こうして現れる弦は、9次元空間におけるIIA型の超弦理論の閉じた弦と同じ性質を持っていることを発見した。

このことは、10次元空間の超重力理論の方がより根源的な理論であって、9次元空間の超弦理論はコンパクト化によって導き出されるものと考えられた。

これらの発見は当時の弦理論の数学の計算力の限界のためさらなる発展には至らなかったが、次世代の進展につながる研究となった。

主役は弦から膜(ブレーン)へ

1995年のウィッテンの講演による第二次超弦理論革命以降,弦から発展した膜(ブレーン)が主役となるが、このブレーンは一般にディリクレ・ブレーン ( Dブレーン : Dirichlet Brane ) と呼ばれる。

このDとは、19世紀の数学者、Johann Peter Gustav Le Jeune Dirichlet (1805 ~ 1859) に因む命名。

ベルギーに生まれ、パリでフーリエ、ルジャンドル、ラプラス等に学び

、最初の論文がフェルマー定理に関するものだったというディリクレはその後ドイツ各地の大学で教え、最後はガウスの後任としてゲッティンゲン大学で、リーマンやカントールに数学を教えた。

ディリクレの名を冠した数論,関数,定理、確率論、幾何、位相空間論、等々、数学の広範な分野での膨大な業績が残されている。

超弦理論に頻繁に登場するDブレーンがディリクレのどの業績から来たものか ?

恐らくは前述の数学の広範な分野における業績に敬意を評して命名されたものでしょう。Dブレーンがあると閉じた弦が切り開かれて開いた弦になる

開いた弦の端点はDブレーンに張り付く

1987年に主に英国にて研究が行われていた、物質の基本が点や弦ではなく、二次元の膜であるとするアイデアは、しかしそれを裏付ける計算方法が見つからず、ローカルな理論として留まっていた。

この問題を解決したのがカリフォルニア大学のジョセフ・ポルチンスキー ( Joseph Poltinsky : 1951 ~ 2018 ) だった。

Dブレーンの計算は、ブレーンそのものではなく、ブレーンに張り付いた開いた開いた弦の動きを計算すればできると考えた。

例えばブレーンが9次元空間を運動すると、その軌跡は3次元になる。 ポルチンスキーは、開いた弦の端点がこの3次元の軌跡の上を動き回っているのだと考えた。

このDブレーンに張り付いた開いた弦を使えばブレーンそのものの様々な性質が説明できると提案した。

このアイデアが実際に威力を発揮したのが、他ならぬ、かのホーキングが投げかけた難問の ”ブラックホールの熱と放射" の問題だった ; ブラックホールが熱を持つという仮定は、何か基本的なものの運動として説明できる、すなわち気体が分子から成るように、ブラックホールにも分子のようなものがあるのではないかという疑問だ。

ブラックホールの分子の有力候補として予想されたものこそ、ポルチンスキーが考えた、Dブレーンに張り付いた開いた弦だった。

そしてこのDブレーン上の弦のアイデアが発表された数ヶ月後には、この開いた弦を使ってブラックホールの温度が説明できるようになった。

この計算を成し遂げたのはポルチンスキーと同じ、カリフォルニア大学・サンタバーバラ校のアンドリュー・ストロミンジャーと、ハーバード大学でトポロジカルな弦の研究をしていたイラン出身のカムラン・バッファだった。

彼らはブラックホールの温度を、ブラックホールの分子である開いた弦が動いているという事実で説明した。

超弦理論とブラックホールという、一見突拍子もない組み合わせはしかし、超弦理論の方程式を解くと、すでに様々な次元の空間に拡がったブラックホールの解が見つかっていたため自然に導かれる。

3次元空間のアインシュタイン方程式を解いて得られるシュワルツシルトのブラックホール解では質量がある一つの”点” に集中し、

それを囲むように事象の地平線が現れる。

9次元空間の超弦理論で同じように方程式を解くと、質量が2次元方向、3次元方向等に分布しているブラックホール解も見つかり、それらを囲むように事象の地平線が現れる。

重力のホログラフィー原理

ポルチンスキーが発見したDブレーンに張り付いた弦は、さらに重力や空間についての思いもよらない発見をもたらした ;

重力を伝える重力子は1974年に米谷民明、ジョエル・シェルクとジョン・シュワルツとが発見したように、閉じた弦の振動として現れる。 ところがブラックホールの事象の地平線に張り付いているのは重力が働いていない開いた弦であり、それでブラックホールの内部の様子が理解できる!!!

すなわち、事象の地平線は映画のスクリーンのようなもので、ブラックホールの内部で起こっていることが、表面に映し出された情報だけで説明できる。

という事実を数学的に説明したのがアルゼンチン出身のフアン・マルダセーナ (1968 ~ : ハーバード大学ープリンストン高等研究所)だった。

その基本的なアイデアは、第2次超弦理論革命以前にオランダの物理学者、ヘーラルト・トフーフト とレナード・サスキンドとが提唱していたものだが、

マルダセーナはそれを精密に検討したことから発見されたものだった。ブラックホールの内部の様子は事象の地平線に張り付いた弦によって理解できる

彼らは、重力と量子力学の統合について深く考え、ある空間における重力現象は、その空間の果てに設置されたスクリーンに投影され、スクリーンの上の現象として理解できると予想した。

例えば3次元空間の重力現象が、その2次元世界の現象としてできる。しかも2次元世界の現象には重力は含まれていないと考えた。

この考えは3次元の立体像を二次元の平面上に記録した干渉縞によって再現する 「 ホログラム 」 という光学の用語を借用して

「 重力のホログラフィー原理 」 と名付けられた。と、2006年2月号の日経サイエンスの ” 重力は幻なのか ” と題されたマルダセーナの9ページに及ぶ論文を読んだ時には最初から最後まで全く理解できなかった。 何の予備知識も持たずに最先端の超弦理論の論文など理解できなのは当然のことではあるが。

現在でも到底理解したとは言えないが、しかし、弦理論の初めからその発展の経緯を追ってみると、ついに、このような結論に至ったのかという筋道はなんとなく分かる。

1998年に開かれた国際会議 ” Strings '98 ” にて、マルダセーナが発表したこの理論は超弦理論の歴史上、最も重要な発見の一つとして大きな反響を呼び、2012年までに世界の理論物理学会で歴史上最も多い、8544件の引用がされていて、ゆるぎない理論として認められている。

机上の空論から実験結果の預言へ

10-33cm という極限の小さな弦の存在を実験で確かめることは不可能だ。

世界の物理学界が総力を挙げて作り上げ、長年の実験を重ねて、ようやくヒッグス粒子の存在を確認することが出来た CERN の加速器はスイスとフランス国境の地下100mの深さに設置された円周が27㎞という空前の巨大な装置だった。

だが、プランク数という極限のサイズの弦を確かめようとすれば、直径10万光年の銀河系の大きさの加速器でも全く足りない、恐らくは450億光年に拡がる、我々の宇宙サイズの加速器が必要になるとさえ言われている。

つまり、弦理論は実験では確認できない机上の空論に過ぎないというのが、弦理論反対論者の議論だった。

ところが、それに対する有力な実験結果が発表された。

この実験が、南部陽一郎の予言した宇宙創成時の状態と、その結果を、同じく南部陽一郎が最初に解明した弦理論から発展した超弦理論の数学による計算手法で予言されたという事実に、改めて彼の”預言者”としての偉大な存在にただただ感嘆するのみ。

2005年、ニューヨーク、ブルックヘヴン国立研究所にある巨大加速器で行われた実験の結果が世界の物理学会に大きな衝撃を与えた ;

この実験は、金の粒子を光速近くまで加速し、同様に逆方向から加速された金粒子と衝突させ、宇宙創成時のビッグバンから百万分の一秒後、数兆℃の状態を再現したものだ。

この衝突により金の原子核を構成する陽子と中性子とが溶けて中にあるクォークとグルーオンとがバラバラになった、”クォーク・グルーオン・プラズマ”状態になる。

これは南部陽一郎が半世紀前に出発点としたカイラル対称性的な宇宙の状態が実験で実現されたことになる。

実験が始まる前、クォーク・グルーオン・プラズマは一種の理想気体のようなものと考えられていたが、実際に観測されたのは非常にサラサラした粘性ゼロの、科学者たちが予想もしなかった一種の理想流体だった。

このプラズマの状態がどうなるか、従来の量子力学の標準理論に基づいて計算するのは不可能といえるほどに困難な問題だった。

だがヴェトナム出身の理論物理学者のダム・ソン達が超弦理論のホログラフィー原理から生まれた”ゲージ重力対応” と呼ばれる計算手法を使った ; 彼らは3次元空間のプラズマを4次元空間の果てに投影されたホログラムと考えて計算した結果、実験の1年前に、このプラズマに似た相互作用の強い液体が、粘性が非常に小さい値になると予言していた。宇宙最初の100万分の1秒 数兆℃の状態の再現

と、難解な超弦理論だが、発端から半世紀余りが過ぎて、次第に高度な数学による計算手法が確立され、量子力学の標準理論では解明不可能であった、様々な事実を次々と明らかにすることができる、21世紀の理論物理学の主流としての地位を確立したと言って良いだろう。

だが、それだけではない ; 超弦理論による、驚くべき宇宙像が日々、明らかになりつつある !!!