|

||

|

||

塚本邦雄の翻案詩 Ⅰ 古典短歌

|

||

|

||

塚本邦雄 (1920 - 2005) が昭和26年に発表した歌集 ”水葬物語” は旧来の歌壇からは無視されたが、三島由紀夫に絶賛され、”短歌研究” 編集長の中井英雄の賛同により、後に岡井隆、寺山修司と共に、前衛歌人として意欲的な創作活動を推進する契機となった作品です。

五、七、五、七、七の伝統的な五区体に捉われない、いわゆる破調の表現にて新たな現代短歌への道を切り開いた歌人であります。

短歌に限らず、あらゆる創作活動とは、旧来の概念を打ち破る新たな発想がなければ停滞し、消滅の路を辿る運命にあると言えましょう。

今日に残る、藤原定家、俵屋宗達、ゴーギャン、ピカソ、モーツァルト、等々、芸術作品の全ては、出現時には全て前衛的な存在であり、旧来の手法や発想に止まっていた同時代人からの厳しい批判と拒否とを乗り越えて、今日では”古典”として残されたものなのです。

とは言え、一世紀近く昔に、前衛短歌の旗手として登場した塚本邦夫の短歌作品は、一部の専門家からは高く評価されていますが、自分で短歌を読むわけではなく、ごく普通の短歌愛好家である僕自身の感想としては、全く面白く無い作品ばかり、というのが率直なところです。

が、塚本邦雄は、歌人てあると同時に、優れた読み手であり、批評家という存在でもあります。

とりわけ古今東西の文芸一般に造詣が深く、優れた作品を取り上げ、その本質に迫る解説を展開するに止まらず、作品に触発された翻案詩を創作し、時には関連する短編小説までも書いてしまうという稀有な才能の持ち主でもありました。

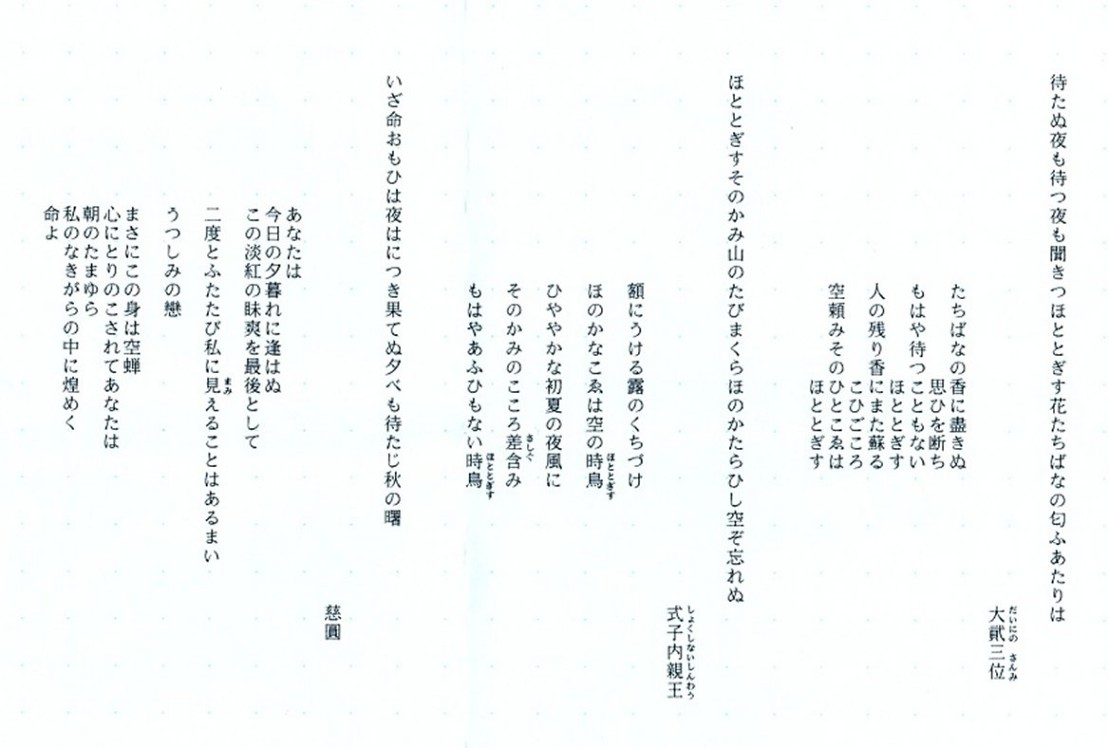

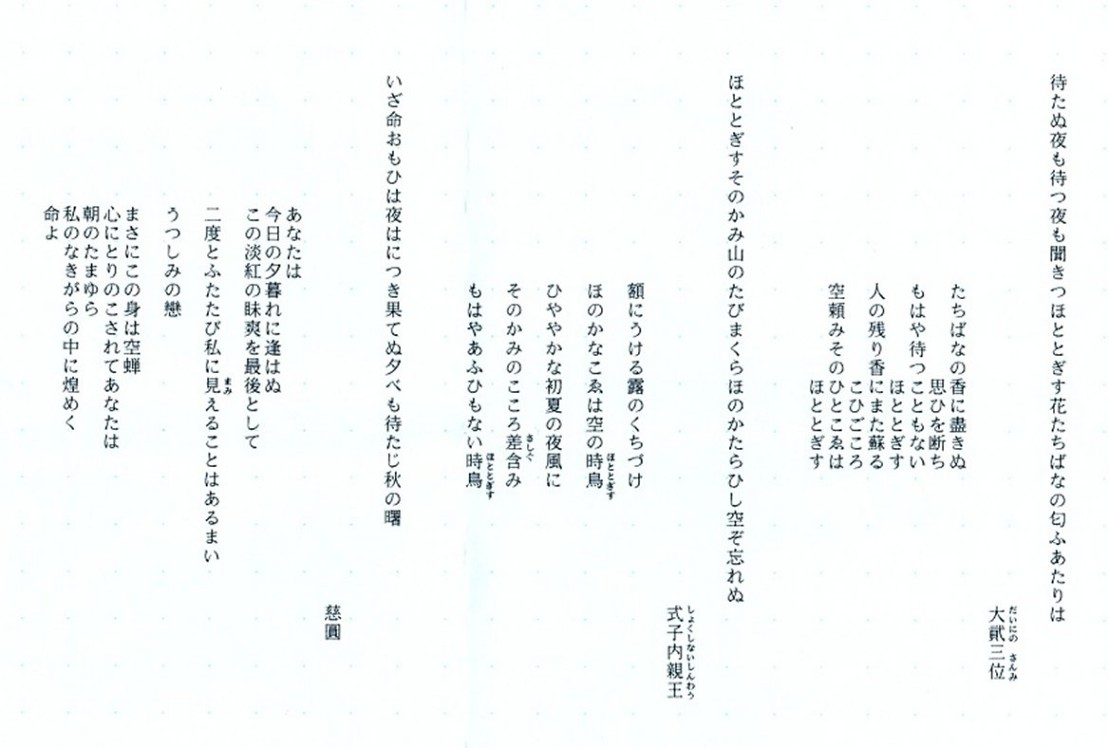

今回取り上げたのは、大貮三位(紫式部の娘)、式子内親王、慈圓の古今集、新古今和歌集、千載集、後拾遺集等の和歌集を代表する三人の歌人の歌を翻案して詠んだ、謂わば本歌取りとも呼べる詩です。