|

+++++++++++++++++

塚本邦夫選近代秀歌翻案詩 ー I 斎藤 史

|

|

|

|

|

|

|

|

|

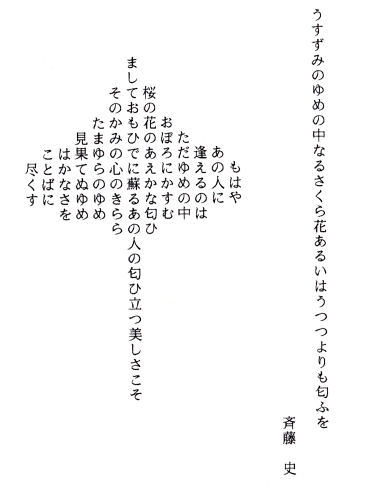

| スケルツォ 抜粋 | 昭和42年の ”ひたくれない” の斎藤史の作品 と、この歌に触発された塚本邦雄の象形詩 |

||||||

斎藤史(ふみ : 1909 - 2002) は歌人の父、斎藤劉 ( 歌人であり、陸軍少将でもあり、1936年の二二六事件に連座して禁固5年の刑を受けた)の影響を受けて早くから歌を詠み、佐々木信綱に師事した。

1935年、斎藤文が26歳の時に発表し、後に ”魚歌” に収められた八首からなる “スケルツォ” は日本の短歌史上に於いて、謂わば、衝撃の事件と言っても過言ではない出来事でありました。

1940年刊の第一歌集 ”魚歌(ぎょか)” はモダニズム文学の影響を受けたものだが、萩原朔太郎に激賞され、その後の数多の歌人たちに多大な影響を与えたものです。

斎藤史は父の受刑、それに続く世界大戦とを経て歌風も大きく変貌したが、やはり ”魚歌” に散りばめられた鮮やかな語感の躍動する歌の数々は未だに多くの人々に語り継がれる程の圧倒的な魅惑に満ちている。

塚本邦雄も斎藤史を日本の短歌史上に残る、式小内親王に匹敵する稀有な天才歌人として絶賛する一人であり、”うすずみの桜” の歌に啓発されて創ったカリグラム(象形詩) は新たな本歌取りとも言えるもので、絶妙な技巧と美しさが込められた傑作と言っても過言ではありません。

”きさらぎの雪のきらら・・・” の歌も、昭和42年の ”ひたくれない” に収められた歌 ;

2月の雪の中で髪にかかる雪を花冠をのせた思いで嬉しそうな様子で歩みゆく様を、か行の音を多用してきりりと寒い季節感と透明感とを表現した卓越した手法には、ただただ感嘆させられる。

あたかも初山茂の描く童女が羞じらい歩み行く様を目の当たりにするような美しい情景が展開する。

この歌は、日本語の美しさを最大限にまで発揮した珠玉の作品でもあります。

これらの歌はいずれも塚本邦雄の膨大な詩歌論の中で巡り合った作品です。

|

|

|

| 1973年 審美社刊 | 1979年 小澤書店刊 | |