|

||||

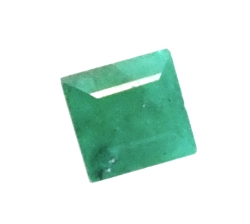

| 0.51ct | 0.45ct | 1.14ct | 0.18ct | 0.43ct |

| Tsumeb, Namibia | ||||

翠銅鉱 (Dioptase : ダイオプテーズ)

|

||||

| 0.51ct | 0.45ct | 1.14ct | 0.18ct | 0.43ct |

| Tsumeb, Namibia | ||||

|

|

|

|

|

| 40x30x44mm | 28x18x11mm | 38x28x9mm | Dioptase on Calcite 2.4cm wide Bill Severance Collection |

Dioptase 2.3cm |

| Altyn Tyube, Kazakhstan | Zaire | Tsumeb, Namibia | Renéville, Congo | |

|

|

|

|

|

| 0.43ct 6.3x3.6x2.5mm |

0.45ct 4.7x3.7x3.0mm |

0.51ct 4.4x4.1x3.1mm |

0.18ct 3.7x2.7x2.1mm |

1.14ct 8.1x5.2x3.1mm |

| Tsumeb Mine, Namibia | ||||

| 化学組成 (Formula) |

結晶系 (Crystal System) |

結晶形 (Crystal Form) |

モース硬度 (Hardness) |

比重 (Density) |

屈折率 (Refractive Index) |

| CuSiO3・H2O | 三方晶系 (Trigonal) |  |

5 | 3.28-35 | 1.652-710 |

名前と産状について

和名の翠銅鉱は、エメラルド・グリーンの結晶に相応しい命名です。

このため、18世紀末にカザフスタンの銅鉱山で発見されたときには、エメラルドが発見されたと思われました。

ウラル山脈でエメラルドが発見されたのは1830年ですから、稀少なエメラルド鉱床が発見されたと評判になったのも無理はありません。

現在でも、鉱物に詳しくない人が見れば、この色に、エメラルドと早合点するのも当然なほどの鮮明な緑色です。

発見後、最終的にこれが新種の鉱物であると判定したのはフランスの結晶学の始祖、ルネ・ジュスト・アウイ (René Just Haüy : 1743-1822)でした。

アウイ は 結晶の内部に劈開が見えることから、ギリシア語の ”Dia : 通して、と optima : 視覚 ” との造語から命名したとのことです。

翠銅鉱は、銅鉱床の酸化地帯に二次鉱物として発見されます。

酸化銅の含有率が50.4%と高いので高品位の銅鉱石となります。

が、美しい結晶を産するのは、ナミビア、コンゴ、カザフスタン、アリゾナ州の銅鉱床地帯、と限られていて、かつて多くの銅鉱山があった日本からは翠銅鉱はついぞ採集されたという記録は見かけません。

残念なことに、翠銅鉱の結晶は最大でも 5cm ですが、大半は1cm 程の小さな結晶です。

さらにモース硬度が5と傷つき易く、結晶の全方向に劈開性が強いのでカットの際に欠けてしまったりと、到底、宝飾品として使えません。

美しい結晶付きの母岩のままブローチに仕上げた宝飾品を稀に見かけます。

硬度が低く、劈開性の強い翠銅鉱は、エメラルドを散りばめたような魅力的な作品に仕上げられたとしても、傷つけないように注意が必要です

冒頭のザイール産の結晶を入手したのは、50年も昔に南アフリカに出張した際に鉱物標本店で見かけたもの。

当時は鉱物結晶もルースのコレクションも始めてはいませんでしたが、エメラルドを偲ばせる美しい結晶に魅せられて入手しました。

カザフスタン産の結晶も20年余り昔にミュンヘン・ショーでと、長年結晶を眺めながら、ようやく最近になって、まるで宝石質ではなく、標本級でしかありませんが、ともあれ、カットされたルースに出会いました。

カナダのオタワの博物館には0.63カラットのファセットカットされたルースがあるとのこと。

透明な宝石質の結晶は1㎝に満たないものが大半ですから、恐らく、翠銅鉱のルースとしては最大級でしょう。